DIALOGUE対談

「集合知」をめぐる冒険の旅へ

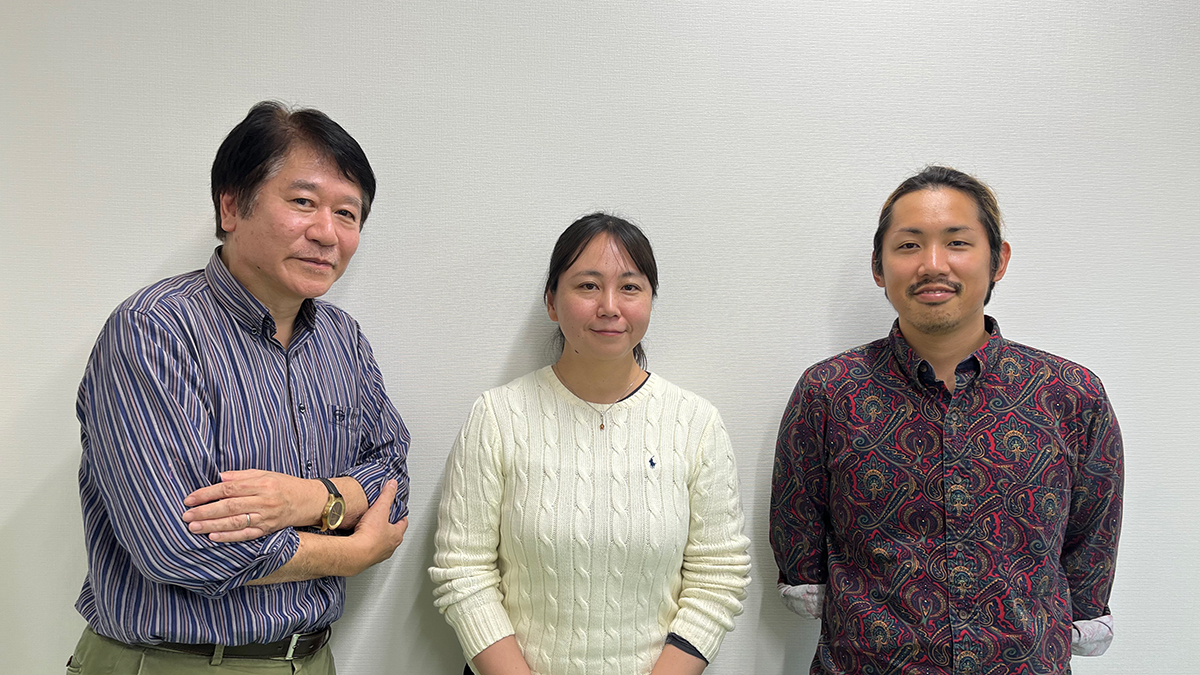

明治学院大学 情報数理学部・情報科学融合領域センター 准教授

2008年 東京大学大学院工学系研究科 物理工学専攻博士課程修了(博士(工学))。理化学研究所、お茶の水女子大学の研究員などを経て、2020年大阪大学 数理・データ科学教育研究センター特任助教。2021年よりJSTさきがけ専任研究員、2024年4月より現職。研究内容: 統計物理(輸送現象、生体高分子、社会・生態系など)。現在は主に、Wikipediaを対象にデータ解析およびモデリングを行っている。今後はより幅広い対象に研究を展開したい。

理化学研究所 脳神経科学研究センター

計算論的集団力学連携ユニット ユニットリーダー

2010年北海道大学水産学部海洋生物科学科卒。2015年北海道大学大学院文学研究科博士後期課程終了。同年より日本学術振興会海外特別研究員および同特別研究員PD(セント・アンドリュース大学(スコットランド))、2019年コンスタンツ大学(ドイツ)リサーチサイエンティストを経て、2024年より現職。博士(文学)。専門分野は社会・集団行動の計算論的モデリング、集団行動の進化動態、文化進化、オンライン実験。

明治学院大学 情報数理学部・情報科学融合領域センター 教授・センター長

1982年東京大学文学部社会心理学専修課程卒。1989年イリノイ大学大学院心理学研究科博士課程修了(Ph.D.)。1991年東洋大学社会学部講師、1994年北海道大学文学部助教授、同大学院文学研究科教授、社会科学実験研究センター長、2014年東京大学大学院人文社会系研究科(社会心理学)教授を経て、2024年より現職。専門分野は実験社会科学。ヒトの社会行動のしくみを複雑適応系の観点から研究している。社会規範や「正義」の概念の成立ちとその行動・認知・神経基盤、集団での意思決定や集合知・協働行為を支える認知・行動アルゴリズムの解明に関心がある。

亀田

バックグラウンドは社会心理学です。映画の「12人の怒れる男」に見られるような、集団が相互作用によって合意を形成していくプロセスの研究からスタートしましたが、最近では、必ずしも合意形成を目的にしない相互作用にも興味を持っています。たとえば、流行という現象は、誰かがこれを流行させようとした結果ではなく、各人が自由に行動した結果生じるものです。これはいろいろな人々の相互作用を通して、全体としてマクロなパターンが生まれてきたと考えることができます。合意を得ようとしたわけではないのに、社会的な合意や共通の行動パターンが生まれてくるプロセスについて、どんな場合に望ましい結果となり、どんな場合に望ましくない結果になるかの分岐点を探る研究ができたらいいと思っています。ですから集合知に関しては、人が単独の個人では実現できないような何かしら良い状態が生まれてくる集団現象だとザクッと捉えています。

小串

ベースにあるのは統計物理学で、学生時代は非平衡状態の熱輸送などに関する研究を行っていました。熱とは何か、熱が流れることで現れる状態の変化などについての基本的なメカニズムの追求です。基本的には、熱のように、たくさんの相互作用の結果として現れるガラリと違う状態や性質に関心があります。この関心を広げていくと、自然と、最も多様で複雑な相互作用をしている人の集団に興味が湧いて、最近は、Wikipediaのようにいろいろな人が自由に参加できるコミュニティでの参加者同士の相互作用や、記事と編集者の相互作用構造を研究しています。ですから集合知は、情報そのものというよりも、情報を作り上げているシステムも包括したものだと思っています。

豊川

水産学部出身で根底には生態学への関心があります。生き物の進化の仕組みと生態の関係を考える進化生態学の枠組みで動物の行動を捉える場合、遺伝子の視点から生態や進化を説明しようとする発想が支配的です。それを拡張していくと、生き物の個体が意思決定をしている主体だと考えることができます。しかし、亀田先生の下で大学院生活を送るうちに、集団には個体の意思決定の延長線上にはない、非線形なメカニズムがあることに興味を持つようになりました。集合知という言葉には学部時代に出会いましたが、日本語で集合知という場合、けっこう異なるニュアンスで語られることが多いと思っています。

亀田

確かに集合知をピンポイントで定義することは難しいと思います。ただ、キーワードになっているのは「相互作用」で、マイクロの個体間の相互作用の結果として、マクロに見ると単なる個体の性質を超えた状態がありうる、それが相対的に良い状態に通じる可能性に関心があるという点は共通しているような気がします。

集合知のキーワードは創発性? 自己組織化?

豊川

社会科学でいう集合知は、亀田先生が冒頭でおっしゃったように、情報を統計的に集約してなるべくノイズが消えていくような力を利用するというニュアンスが強いと思います。動物行動学や集団行動学などでは、たとえばミツバチがコミュニケーションを通じて最適な巣の場所を選択できるような、動的な情報集約プロセスのことを集合知と呼んできました。最適な巣の場所を決めるのは、ダンスを通じた隣り合う個体との相互作用だけ、すなわち集団としての最適化問題の解が、相互作用だけを通じて創発してくるというタイプの集合知です。そして今、私がいちばん関心を持っているのは人間社会のダイナミズムで、そこでの集合知は、これら2つとも違っている気がします。人間は文化を持ち、能動的に環境を変えることができますから、現時点での最適解を求めるという話ではなく、新たにニッチ構築をして、より新しい最適解を生み出していく、そういうアプローチでの集合知の考え方もあり得ると思います。

亀田

豊川さんのお話ですと、最適化の目的関数が固定されていて、その中でいちばん良いポイントをどう選ぶかというのがクラシックな集合知の考え方であって、目的関数自体が固定されておらず、行動によってどんどん広がっていくような動学もあるということですね。いろんな意味で集合知への関心は高いと思いますが、豊川さんがおっしゃっていた創発性はキーワードになるのでしょうね。

小串

物理では創発という言葉をあまり使わないと思いますが、あえていうなら自己組織化でしょうか。

亀田

自己組織化と創発はかなりオーバーラップしているように思えますが、自己組織化はどう定義されていますか。

小串

相互作用の結果、自分たちで勝手に何かのパターンなりシステムなりを組織していくという理解でいいと思います。それが自発的にできているというところが面白くて興味を持たれているところなのだと思います。

亀田

かつて、創発の定義は驚きであると聞いたことがあります(笑)。要するに個体レベルでは考えてもみなかったことが集団になると起きるということで、先ほど豊川さんが非線形という言葉をおっしゃいましたが、まさにそれが創発だと思います。

小串

そこは大事なポイントだと思います。物理ではボールがぶつかると、ニュートンの運動方程式に従って動き、2〜3個ならそれで説明できます。しかし、たとえば、コップの中の水を考えると、1つひとつの水分子が簡単な規則に従うボールだとしても、全体としては「水」という全く異なる性質をあらわします。スケールの違いによるギャップは、それがあるかどうかも含めて、重要なポイントだと思います。

豊川

創発特性(複数の要素が互いに影響を及ぼし合うことで全体として現れる特性)があるおかげで、科学者としては助かっています。たとえば水を調べようとするとき、量子力学まで遡る必要はありませんから(笑)。

小串

水分子数個の運動とコップの水の性質との間にはギャップがありますが、コップの水と海の水は同じような性質です。どこにそういう性質のレイヤーやギャップを見出せるのかは本当に興味深いですね。集合知という言葉はそういう自発的に生まれる性質や非単調な性質の変化を内包していると思います。

相互作用に意味を持ち込むことはサイエンスにできるか?

豊川

社会心理学の教科書の最初に、社会心理学は相互作用に注目してグループダイナミクスとして捉えることで、相互作用の性質を理解する学問であると書かれています。

亀田

最初はそこに感動するんですよね、でもやっていることは全然違う(笑)。

小串

社会科学の対象では、どんな相互作用があるかを見つけるのも、それを取り出すのも難しいですよね。

亀田

たとえば社会学という学問はマクロなことに関心があって、いろいろな切り口があります。今は計算社会科学が流行っていることもあって比較的ドライな見方も多く、たとえばX(旧ツイッター)におけるコミュニケーションのパターンを考えるときでも、意味の問題にはあまり立ち入らず、外側から行動(behavior)の規則性を説明することで集合行動(collective behavior)とみなしています。しかし、社会学が扱う行為(action)や集団性には、個人の生きる価値のような意味の世界が入ってくるはずです。外から確かめようがない世界ですから、自分は立ち入らないようにしていますが、小串先生がおっしゃっていた、人々の相互作用が難しいということの理由は、人の「行為」にはそれぞれの個人にとっての意味があるからということでしょうか。

小串

意味がなくても難しいと思います。例えば人は直接コミュニケーションを取るだけでなく、学校や職場だったり、個人的な好みだったり、様々な特徴を持っていて、コミュニティはそうした個人の特徴を含みつつ成立しています。こうした多様で複雑なつながりの中で、どういった相互作用があるのか判断すること自体難しいでしょう。どういう相互作用を持つ対象とみなすか、研究者としてはいちばん頭を使うところじゃないでしょうか。

豊川

研究者としては、ドメイン知識というか、たとえば人のことを研究しているのなら人の特異的なことを考慮しますし、魚であればどれくらい周囲が見えているかとか、アリならフェロモンの揮発性を考えるとか、事情に合わせてモデルのディテールをチューニングしていくことになるでしょう。しかし、数理モデルの抽象度を上げていくと、似たような感じにはなっていくと思います。

亀田

数理モデルを扱う場合、対象は違っていても言っていることは理解できるというところまではいい世界だと思っています。ただ、社会科学に目を転じて、集合行為(collective action)や集合知を扱う場合は、そういう数理モデルで捉えられない側面もあると思います。

豊川

意味の問題は、我々がホモサピエンスではない生き物だとしたら、同じ問いを持てるかという問題に似ていませんか。我々が内部で持っている意味の価値が、他の生物から計測できないのであれば、問うてもいいけれども僕には関心がないというか…(笑)。しかもどうアクセスするか、何よりまずそこに疑問を持つかどうかもわかりません。

小串

外部と相互作用があって初めて、観測できるわけですね。

豊川

一方で、いろんな価値の持ち方があり得ることがダイバーシティの根幹にあるわけで、見えない潜在変数や見えないプロセスがあったとしても、関心があるのは行動ですから、見えないプロセスがバリューを持っていると見なして、推定しながら研究するということになるのでしょう。

亀田

外部観察的にはその人たちのバリューも推測はしますが、けっしてその人たち自身の感覚は捉えられません。サイエンスはそういうものかなと思います。

豊川

エンターテインメント的に共感はできますが、個人的には、サイエンスが扱う問題となるにはサイエンスは未熟というか、サイエンス側の方法論がまだ足りてないように思います。

なぜかうまくいってるWikipedia

亀田

では、集合知に関する具体的な研究を簡単に紹介していただきましょうか。

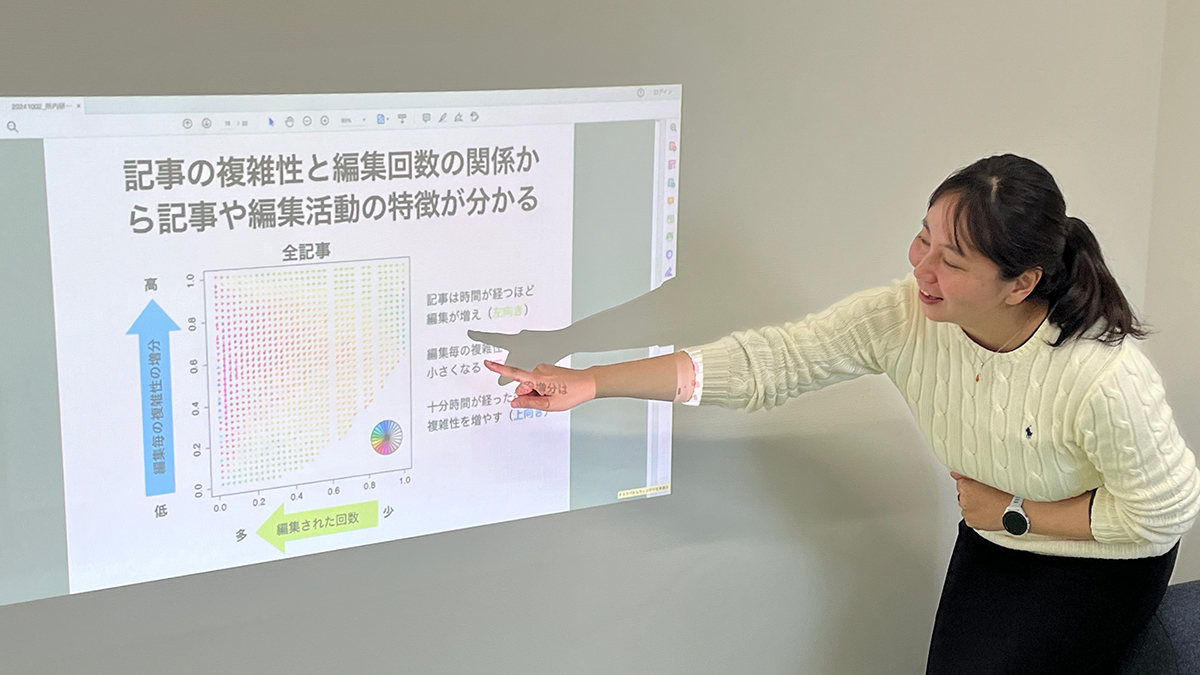

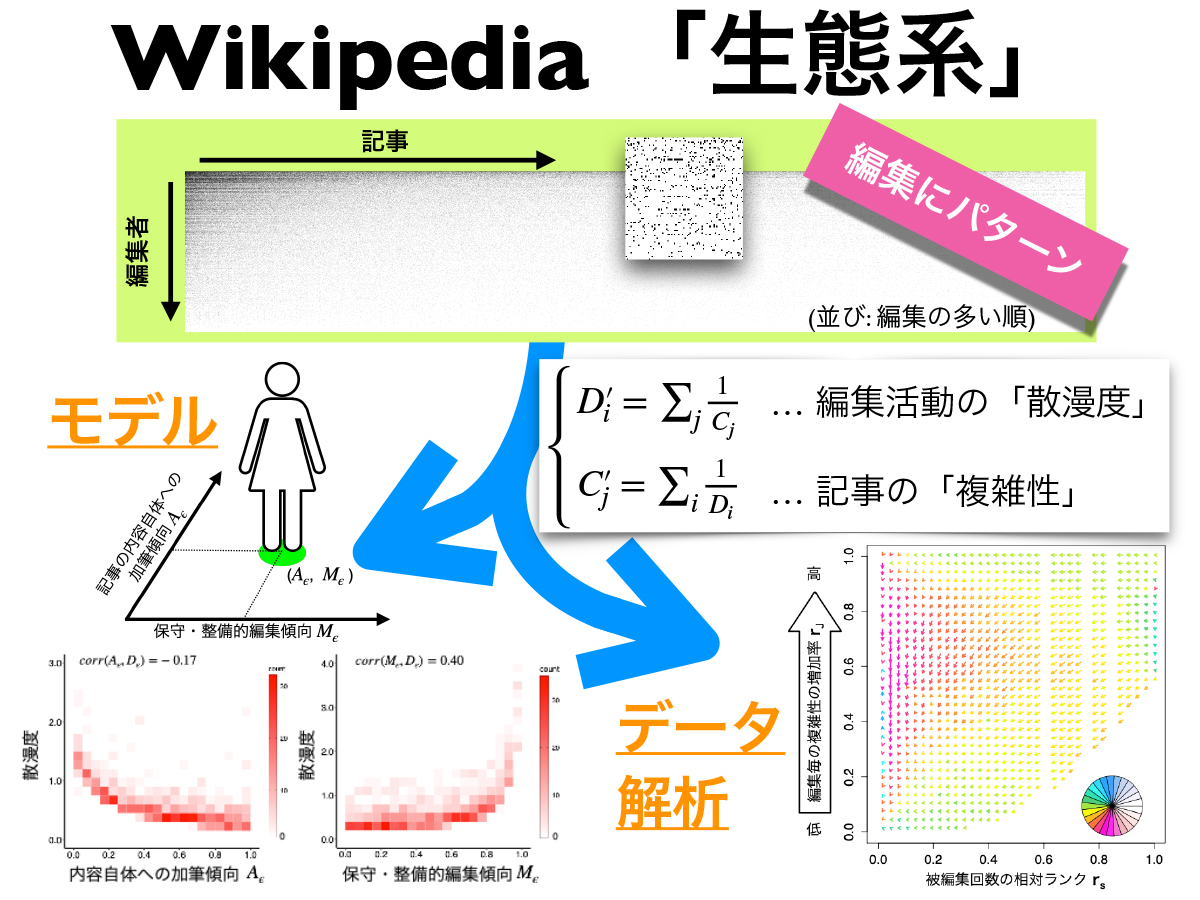

小串

Wikipediaはインターネット上の百科事典で、誰でもどんな記事でも自由に編集(執筆含む)できるにも関わらず、なぜかうまくいっているシステムです。記事だけでなく編集者も興味の対象や能力を含め幅広い集団なので、単純な編集回数では記事の本当の複雑さや編集者の性質を評価しきれません。そこで、記事や編集者の良さや性質は、誰が書いた記事なのか、どんな記事を書いている編集者なのか、編集関係全体から矛盾なく決まっていると仮定して、編集関係ネットワークを解析しています。その結果、Wikipediaの編集関係ネットワークは多様な記事と編集者が存在する、ある種の生態系と似た構造を持つことがわかってきました(図1)。さらに、データ解析の結果を踏まえたモデリングから、Wikipediaにおける協働的編集の鍵が、個人の「保守・整備的な編集傾向」と「記事の中身への加筆傾向」というたった2つの編集傾向であることがわかってきました。編集者の内在的性質として2つの編集傾向を取り入れることで、集合知の一面をうまく捉えることができたと考えています。

図1

人の振り見て我が振り直せ?

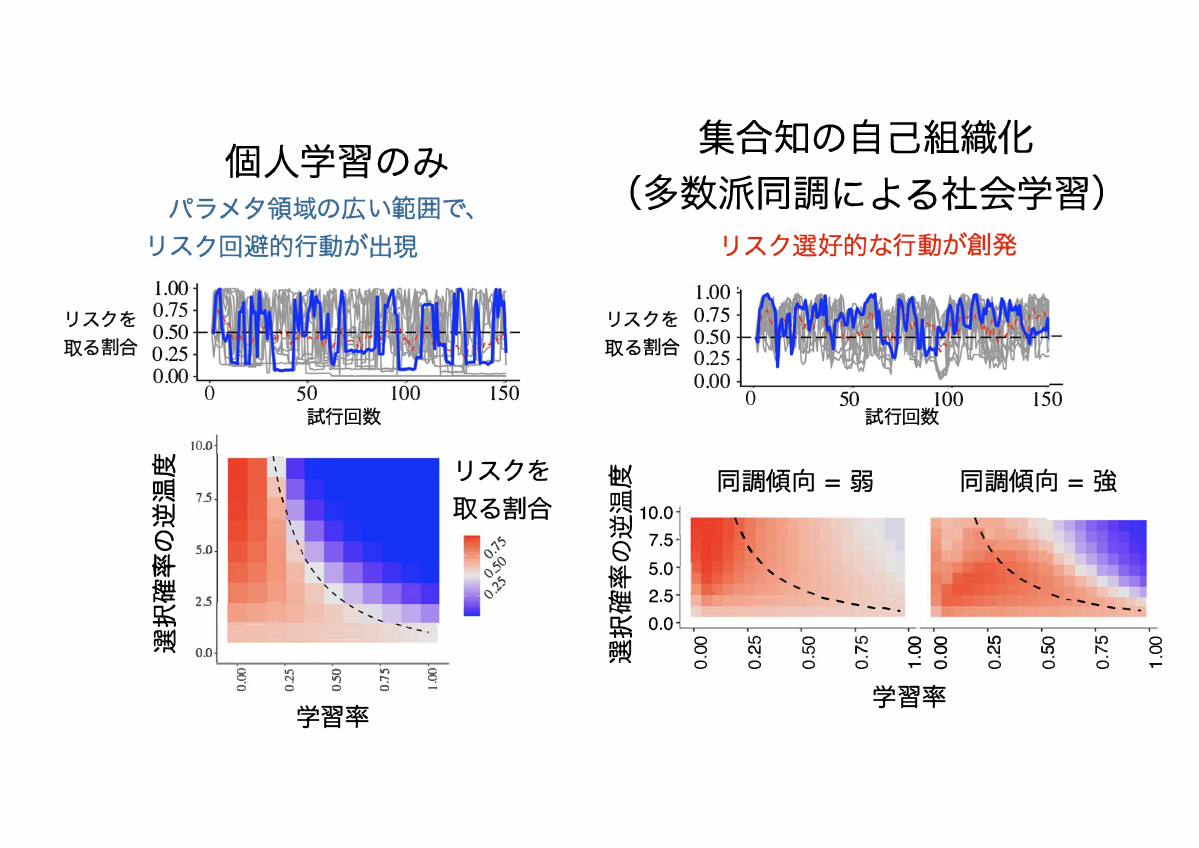

豊川

集合知に関して、コンピュータ上のエージェントの強化学習についての振る舞いを研究したことがあります。強化学習では、試行錯誤の過程でネガティブな選択肢を選ぶと、二度とその選択肢を選ばず、学習が強化されていかないということが起こり得ます。

亀田

スロットマシンのメタファーで、ラスベガスに24時間滞在して、2,000ドルをスロットマシン10台に注ぎ込んでお金儲けを最大化することを考えると、最初は少額をすべてのマシンに入れて探索し、そのうえで結果の良いマシンに集中的につぎ込むという行動になります。しかし、当たると大きい(期待値が大きい)が酷い場合もあり得る(リスクの高い)マシンで1回でもスカに当たると、二度とそのマシンには行かなくなるという問題があるということですね。

豊川

ええ。儲けたいなら、リスクが高くても期待値が大きいところに行くべきですが、シンプルな強化学習に頼っていると、なかなか最大化が図れないという問題があるわけです。そこで、他のギャンブラーがどの台で遊んでいるかを互いに見えるが、どれくらい儲かっているかは見えないという設定にすると、どうなるかを考えてみました。

亀田

行列の長いラーメン屋ですね、味はわからないが流行っていることはわかる(笑)。

豊川

はい。強化学習のモデルにちょっと手を加え、他人は無視して自分だけで選ぶなら0、全て他人を模倣するなら1、他人をときどき模倣するなら0と1の間の値を取るとして、その確率をずらしながら集団の行動の振る舞いを見てみました。すると、ある確率のときになぜかみんな長期的には利益を生む、リスクの高いマシンに群がるということが創発するという現象を確認できました。どういうパラメータの組み合わせでそれが起きやすいかを調べてみると、一度嫌な経験をしたマシンでも、ある程度人が集まっているマシンならもう一度トライしてみる仕組みと、マジョリティが高利益の選択肢に気付き始めた瞬間に、そのマジョリティを模倣するという仕組みがうまく噛み合ったときに、この創発が起こることがわかりました(図2)。その後、実際に人を募集して、オンライン上のスロットマシンで実験してもらうと、同じパターンが再現できることも確認できました。

図2

小串

意見形成を考えるときには、1対1の直接の評価や恩恵だけでなく、ネットワーク全体での間接的な評判を信用する間接互恵という概念も重要だと思うのですが、今回の研究では、集団のサイズや集団の中のネットワーク構造には注目されているのでしょうか?

豊川

この研究では、エージェント同士のネットワークは考えず、単にみんながそれぞれみんなを見られるというものでしたが、今まさに、隣の人しか見えないとか、ネットワーク上の友だちの行動がわからないなど、ネットワークの濃さを変えるとどうなるかをみる研究をやっています。

小串

つながり方の実構造が、大きなポイントであるような気がしています。Wikipediaの編集関係でも、理論モデルでは再現できていない現実のネットワークの性質もあります。また、たとえば人の社会とアリの社会、企業間のつながりでは詳細は全然違いますが、ネットワークとして捉えるとけっこう共通した性質があることがわかっています。スモールワールド性(ネットワーク全体の大きさに比べて平均の要素の間の距離が小さい性質。いわゆる“世間は狭い”)などは、現実のネットワークでしばしば観察される性質としてよく知られている例でしょうか。現実世界の繋がり方には、理想的なモデルで作ったネットワークとは何か本質的な違いがあるのではないかという期待感はあります。

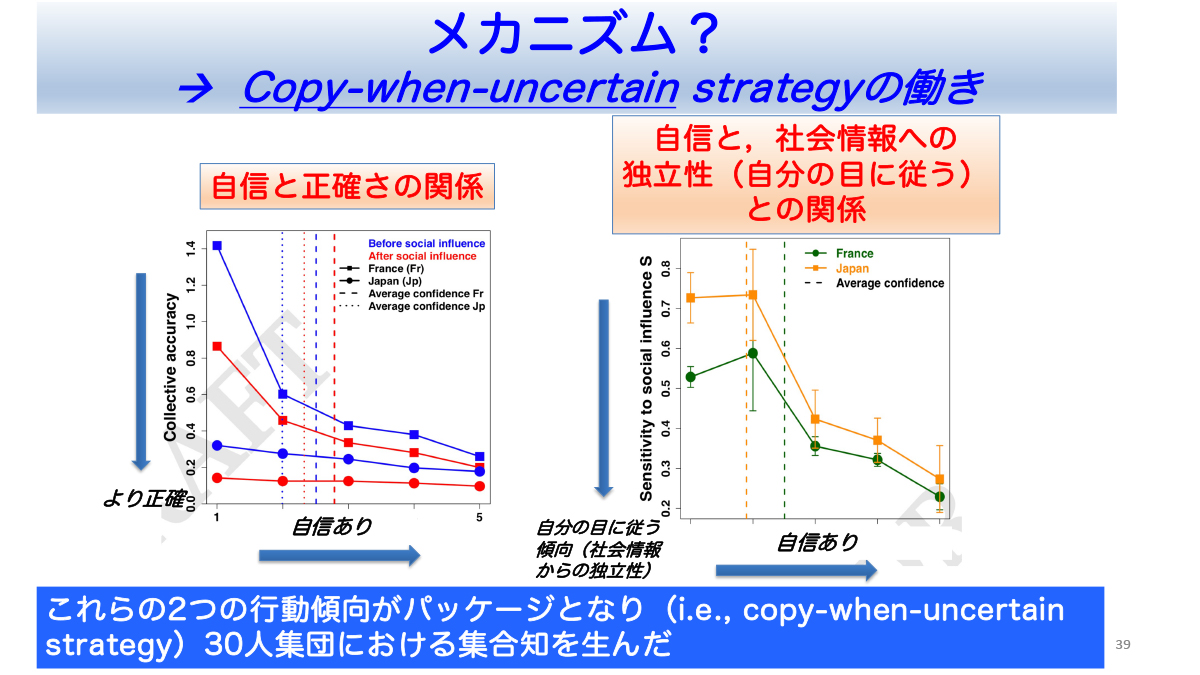

亀田

群れ行動の例として、情報のカスケードに関する話をしたいと思います。情報のカスケードというのは、自分より前の人たちの決定結果を参考にして、次に自分の行動を決定するという時系列的な意思決定場面のことで、インターネットのコミュニケーションや株の売買のように“群集なだれ”が起こり得る状況をイメージしてください。30人を呼んで時系列でクイズに解答してもらうという単純な実験をしたことがあります。クイズは、たとえば太陽の直径を答えてもらうようなもので、まず個人で回答し、次に自分より前に解答した人たちの解答の平均値を見た上で、自分の判断を直してもいいし、直さなくてもいいということを、時系列で30人目までやっていきます。最初の方でエラーが出ると、どんどんエラーが連鎖していくネットワーク構造です。しかし、そういう状況でフランスと日本で実験を行うと、面白いことに基本的には集合知が生まれることがわかりました。そのメカニズムはシンプルで、意思決定の際に自分の判断に自信があれば判断を変えず、自信がないなら他の人の意見に乗っかるという、copy when uncertainと呼ばれる行動アルゴリズムです(図3)。もし判断が正確な人ほど自信をもっているとすると、このようなマイクロなレベルの単純な行動原理は流通する社会情報の質を担保するので、集合知というマクロなパターンを生むことがあるという研究例でした。

図3

“Let’s agree to disagree.”の精神で行こう

亀田

今回は外部の研究者をお呼びしましたが、次回以降は情報数理学部の理系の先生方と、学内の文系の先生方との対談も考えています。このほかにも、各種のセミナーやワークショップなどすでにある研究者のコミュニティを使って発信していくなど、このセンターがいろいろなコラボレーションのベースになっていけばと思っています。

豊川

小串さんがおっしゃっていましたが、数理モデルがあるおかげで、他の人と話せるのではないかと思っています。研究テーマも関心事も違うけれど、共通言語があれば建設的に話せるし、クリエイティブな話が進んでいくのではないでしょうか。一方で、限界があるとすれば、亀田先生がおっしゃった意味の世界をどう扱っていくか、そちらの知とどう一緒にやっていけるかはこれからの課題ではないでしょうか。

亀田

それを乗り越えていくのにどうしたらいいか、現状ではまったく見当がつきません(笑)。チャレンジです!

小串

共通の言葉で話すのはなかなか難しいですね。専門が違えばぜんぜん違うのは当たり前ですから、繰り返すしかないと思います。研究の世界では分野なんてあってないようなものですし、研究対象ではなくむしろ研究手法でまとまっている面もありますから。「文系」「理系」関係なく、畑違いに思える人と話すことも、研究者としてとても大事だと思います。

亀田

英語には、「互いの意見が一致しないことについて意見が一致した」という表現がありますが、それも大事なことだと思います。そんなことも考えながら、様々な分野の研究者との知の交流に期待したいと思います。